Allgemein

Einen Tag vor dem Jahrestag der Reichsprogromnacht möchten wir einem Menschen etwas mehr Aufmerksamkeit widmen:

Wilhelm Krützfeld wurde am 09. Dezember 1880 in Horndorf geboren und war beruflich zunächst ein ganz normaler Polizeibeamter, der sich durch preußische Tugenden und einen ausgeprägten Sinn für Recht und Ordnung auszeichnete. Anders als viele seiner Kollegen ließ er sich jedoch nicht dazu verleiten, während der NS-Herrschaft gegen Menschen vorzugehen, die als „unwertes Leben“ diffamiert wurden.

Im Jahr 1938, während der sogenannten Reichspogromnacht, schauten die meisten Polizeibeamten tatenlos zu oder beteiligten sich aktiv an den Übergriffen, als SA-Mitglieder landesweit Synagogen in Brand steckten und jüdische Geschäfte verwüsteten. Krützfeld war damals Leiter der Polizeiwache 16 am Hackeschen Markt, die auch für die Neue Synagoge zuständig war, ein beeindruckendes Bauwerk, das 1866 eröffnet worden war. Während der pogromartigen Ausschreitungen entschied er sich, nicht wegzuschauen.

Mit einer Handvoll Beamter stellte er sich den SA-Männern entgegen, die das Feuer gelegt hatten, und zwang sie unter Vorhalt seiner Dienstwaffe zum Rückzug. Er hatte zudem ein Dokument dabei, das den besonderen Schutz der Synagoge bekräftigte. Durch sein Eingreifen konnte die Feuerwehr alarmiert werden, die den Brand löschte. Diese mutige Handlung war zu jener Zeit ein skandalöses Vergehen gegen die verbreitete Gewalt des nationalsozialistischen Regimes.

Krützfelds Engagement endete jedoch nicht mit der Rettung der Synagoge. Ein junger Schüler namens Hans Hirschberg erinnerte sich an den Besuch des Polizeibeamten bei seiner jüdischen Familie. Krützfeld beruhigte den besorgten Vater und versprach, ihn rechtzeitig zu informieren, sollte es zu Verhaftungen kommen. Solche Warnungen erhielt auch eine Reihe anderer Juden in seinem Revier.

Im Nachhinein wird Krützfeld nicht als klassischer Held des Widerstands gefeiert, sondern als preußischer Beamter, der im Alltag dem Wahnsinn des NS-Regimes die Stirn bot. Trotz der Berichterstattung über sein mutiges Verhalten am 9. November wurde er nicht verhaftet oder entlassen. Stattdessen wurde er 1940 in ein anderes Polizeirevier versetzt und trat drei Jahre später in den Ruhestand.

Wilhelm Krützfeld diente 36 Jahre lang in der Polizei. Nach seinem Austritt aus dem kaiserlichen Heer 1907 begann er seine Laufbahn im Polizeidienst und war unter anderem im Landespolizeiamt und im Polizeipräsidium tätig, bevor er in den 1930er Jahren die Polizeiwache 65 in Prenzlauer Berg und schließlich die Wache 16 übernahm.

Das heutige Wissen über seine Taten verdanken wir dem Journalisten und Schriftsteller Heinz Knobloch, der Krützfeld in seinem Werk „Der beherzte Reviervorsteher“ ein Denkmal setzte. Wilhelm Krützfeld verstarb am 31. Oktober 1953 in Berlin. Sein Ehrengrab befindet sich auf dem Friedhof III der Georgen-Parochialgemeinde in Weißensee, und eine Gedenktafel an der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße erinnert an seinen mutigen Einsatz.

Mit dem Einzug der Kälte in Berlin steigt die Gefahr für obdachlose Menschen, insbesondere in den kalten Nächten. Die Temperaturen sinken schnell auf bedrohliche Grade. Die Arbeit der Berliner Kältehilfe ist daher unerlässlich, um das Leben derjenigen zu schützen, die auf der Straße leben. In dieser Zeit ist es entscheidend, aufmerksam zu sein und ein wachsames Auge auf obdachlose Personen zu haben. Wenn Sie jemanden sehen, der offensichtlich friert, können Sie helfen, indem Sie ihn auf die Dienste der Berliner Kältehilfe aufmerksam machen. Fragen Sie, ob Sie eine der Nummern der Kältehilfe anrufen sollen, damit sich die betroffene Person aufwärmen und ggf. einen warmen Schlafplatz und eine warme Mahlzeit bekommen kann.

Die wichtigsten Nummern sind:

Im Falle einer akuten Lebensgefahr, beispielsweise wenn eine Person nicht mehr ansprechbar ist, rufen Sie bitte sofort den Notruf 112.

Lassen Sie uns in dieser kalten Jahreszeit zusammenstehen und gemeinsam sicherstellen, dass niemand in der Kälte allein gelassen wird.

Was ist die Berliner Kältehilfe?

Die Kältehilfe wurde 1989 von Berliner Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbänden und der Senatsverwaltung für Soziales ins Leben gerufen. Zahlreiche Kirchengemeinden, Vereine und Initiativen beteiligen sich mit eigenen Angeboten wie Notübernachtungen, Nachtcafés, Suppenküchen und Treffpunkten, um zu verhindern, dass Menschen ohne Unterkunft in Berlin erfrieren müssen. Die Angebote der Kältehilfe können anonym genutzt werden.

Die Angebote der Kältehilfe werden aus Zuwendungen des Landes Berlin finanziert sowie aus Mitteln der Liga der Wohlfahrtsverbände und mit Hilfe von Spenden.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Seite der Senatsverwaltung für Soziales: https://www.berlin.de/sen/soziales/besondere-lebenssituationen/wohnungslose/notversorgung/kaeltehilfe-1293250.php

Heute feiert Margot Friedländer ihren 103. Geburtstag!

Diese bemerkenswerte Frau ist nicht nur eine Überlebende des Holocausts, sondern auch eine unermüdliche Erzählerin ihrer eigenen Geschichte und eine Mahnerin gegen das Vergessen. Durch ihre beeindruckenden Lebensjahre und ihr Engagement ist sie eine der bekanntesten deutschen Zeitzeuginnen geworden und trägt durch ihre Erlebnisse und ihre Botschaft zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts bei.

Frühe Jahre und der Schrecken des Nationalsozialismus

Margot Friedländer wurde 1921 in Berlin geboren und wuchs in einer jüdischen Familie auf, die ein normales Leben in der Weimarer Republik führte – bis der Nationalsozialismus das Land überzog und ihr Leben für immer veränderte. In den 1930er-Jahren begann die systematische Verfolgung jüdischer Menschen, und auch Margots Familie war den zunehmenden Repressionen und Diskriminierungen ausgesetzt. In dieser Zeit, als sich ihre Jugend dem Ende neigte, verlor sie nach und nach ihre Rechte, ihre Freiheit und schließlich ihre Familie.

Im Jahr 1943 musste Margot Friedländer untertauchen, als ihre Mutter und ihr Bruder verhaftet und deportiert wurden. Im Angesicht der drohenden Deportation ihrer Familie beschloss ihre Mutter, Margot zu verstecken und hinterließ ihr nur einen kurzen, herzzerreißenden Abschiedsbrief. Sie schrieb darin: „Versuche, dein Leben zu machen.“ Dieser Satz begleitete Margot ihr Leben lang, und sie verstand ihn als Auftrag, trotz aller Widrigkeiten weiterzuleben.

Verhaftung und Deportation ins KZ Theresienstadt

Margot Friedländer schaffte es fast ein Jahr, sich vor den Nazis zu verstecken, bis sie schließlich 1944 bei einer Ausweiskontrolle verhaftet und in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde. Die Bedingungen im Lager waren schrecklich, geprägt von Hunger, Krankheit und der ständigen Angst vor dem Tod. Doch Margot überlebte. Als die Alliierten das Lager 1945 befreiten, war sie die einzige Überlebende ihrer Familie – eine Überlebende, die die grausamen Verluste und das unaussprechliche Leid des Holocausts überstanden hatte.

Ein neues Leben in den USA

Nach dem Krieg emigrierte Margot Friedländer 1946 in die USA, wo sie ein neues Leben aufzubauen versuchte. Sie ließ sich in New York nieder und lebte viele Jahre lang zurückgezogen. Die schmerzlichen Erinnerungen an den Holocaust und die traumatischen Erlebnisse blieben jedoch immer präsent, und sie vermied lange Zeit, über ihre Vergangenheit zu sprechen.

Doch im Alter von 89 Jahren, nach über sechs Jahrzehnten in den USA, entschloss sich Margot Friedländer zur Rückkehr nach Deutschland. Sie kehrte 2010 nach Berlin zurück – in die Stadt, die ihre Heimat war und ist, die Stadt, die Schauplatz ihrer Verluste und ihrer unvorstellbaren Erlebnisse war.

Zeitzeugin und Mahnerin – Eine Lebensaufgabe für die Zukunft

Seit ihrer Rückkehr nach Berlin hat sich Margot Friedländer dem Ziel verschrieben, ihre Geschichte zu erzählen, um nachkommenden Generationen die Schrecken des Holocausts und die Gefahren des Hasses und der Intoleranz aufzuzeigen. Sie besucht Schulen, gibt Lesungen und hält Vorträge, bei denen sie über die Gräueltaten der Nationalsozialisten spricht und auf die Notwendigkeit hinweist, dass sich diese Geschichte niemals wiederholen darf.

„Ich tue das für die, die nicht zurückkehren konnten“, sagt Margot Friedländer oft. Ihre Erzählungen sind eindringliche und emotionale Plädoyers für Menschlichkeit, Toleranz und ein friedliches Miteinander. Sie zeigt den Menschen, wohin Ausgrenzung, Vorurteile und Hass führen können, und erinnert daran, dass es unsere Pflicht ist, diesen Gefahren entschieden entgegenzutreten.

Ehrenbürgerin Berlins und Trägerin zahlreicher Auszeichnungen

Für ihr Engagement wurde Margot Friedländer mehrfach geehrt. Im Jahr 2018, seinerzeit noch 96 Jahre jung, wurde sie zur Ehrenbürgerin Berlins ernannt. Sie ist zudem Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, der European Civil Rights Prize of the Sinti and Roma und vieler weiterer Auszeichnungen, die ihr Engagement und ihre Lebensleistung würdigen. Ihre Ehrungen spiegeln die hohe Anerkennung wider, die sie nicht nur in Deutschland, sondern weltweit genießt.

Vermächtnis für kommende Generationen

Margot Friedländers Geschichte ist eine der Trauer und des Verlustes, aber auch des Überlebens, der Stärke und der Verantwortung. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lehren aus der Vergangenheit für die Zukunft lebendig zu halten und ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. Ihr Leben und ihr Engagement sind ein bedeutendes Vermächtnis für die kommenden Generationen, das daran erinnert, dass die Verantwortung, aus der Geschichte zu lernen, niemals endet.

Indem sie weiterhin ihre Geschichte erzählt, lehrt Margot Friedländer uns, wachsam zu sein, und betont die Bedeutung des Zusammenhalts in einer vielfältigen Gesellschaft. Sie zeigt uns, dass Erinnerung mehr ist als bloßes Wissen – es ist ein aktiver Einsatz für eine bessere Welt.

—

Mit diesem Artikel sollen Besucher meiner Webseite nicht nur Margot Friedländers Geschichte erfahren, sondern auch ihre Botschaft verstehen und die Bedeutung ihres Engagements für die heutige Gesellschaft begreifen. Dieser Beitrag soll Margot Friedländer als eine Frau ehren, deren Mut und Hingabe uns alle inspiriert.

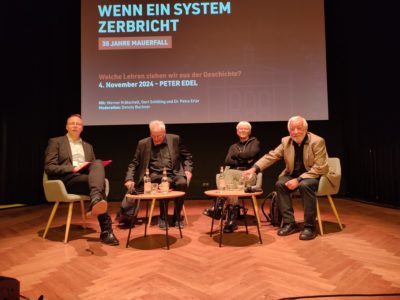

Die Veranstaltung „Wenn ein System zerbricht – 35 Jahre Mauerfall“ am 4. November 2024 brachte interessante Zeitzeugen – sowohl im Podium als auch im Publikum – aus Ost-Berlin zusammen, die aus ihrer persönlichen Perspektive über die Wendezeit berichteten. Am großen Besucherinteresse konnte man merken, dass die Veranstaltung auch thematisch gut gewählt war.

Der große Saal des Bildungs- und Kulturzentrums Peter Edel bot der Veranstaltung dazu noch einen eindrucksvollen Rahmen. Mit seiner historischen Bedeutung und dem charmanten Ambiente schuf er eine Atmosphäre, die perfekt zum Thema des Abends passte. Der Veranstaltungsort, der durch seine Geschichte tief mit der Stadt Berlin verwurzelt ist, verlieh dem Rückblick auf den Mauerfall und die bewegten Zeiten der Wende eine besondere Tiefe.

Ich konnte bei der Moderation viele Erinnerungen bei den Teilnehmern hervorholen und so reflektierten die Teilnehmer über das Zusammenwirken dieser vielfältigen Perspektiven und die Herausforderungen, die in den Umbruchsjahren auftraten.

Gert Schilling zum Beispiel, damals Bürgermeister in Berlin-Weißensee, spielte nach dem Mauerfall eine aktive Rolle in der neuen politischen Landschaft. Er setzte sich intensiv für die Umstrukturierung sozialer Einrichtungen ein und war 1997 Mitbegründer der Albert-Schweitzer-Stiftung. In seiner Amtszeit stand er vor der Herausforderung, den Übergang von einer kommunalen Verwaltung hin zu einer bürgerlichen Stiftung zu leiten. Diese Initiative zeigte, wie der politische Wandel der Wendezeit auch nachhaltige soziale Strukturen hervorbrachte und die Verantwortung für kommunale Einrichtungen in eine neue Rechtsform überführte.

Werner Krätschell, der als Pastor in Berlin tätig war, galt als Befürworter für demokratische Freiheiten in der DDR. Als kritische Stimme innerhalb der Kirche unterstützte er die Bürgerrechtsbewegungen, die in den 1980er Jahren an Stärke gewannen, und trug zur friedlichen Revolution bei, die zum Mauerfall führte. In der Wendezeit nutzten er und andere Geistliche ihre Positionen, um eine offene Diskussion und demokratische Reformen zu fördern.

Dr. Petra Erler, die als Staatssekretärin nach der Wende tätig war, brachte ihre Fachkenntnisse ein, um die neue politische Landschaft im vereinten Deutschland mitzugestalten. Sie unterstützte die Übergangsprozesse von der DDR- in die Bundespolitik und widmete sich den administrativen Aufgaben, die nötig waren, um die politische Integration nach der Wiedervereinigung voranzubringen.

Nach der Veranstaltung boten sich für die Gäste, aber auch die geladenen Zeitzeugen noch in angenehmer Atmosphäre des Ortes die Gelegenheit, die ein oder andere Erinnerung, Erfahrung und gar Lebenswege miteinander auszutauschen.

Wer nicht dabei sein konnte, der hat wirklich was verpasst! Ein herzlicher Dank an dieser Stelle noch an das Team des „Peter Edel“, das auch zu so tollen Abend beigetragen haben.

Die Anzahl der Fake-Anrufe, bei denen Kriminelle zum Teil hohe Geldsummen ergaunern, nimmt weiter zu. Besonders ältere Menschen sind im Visier der Täter. Dabei nutzen die Betrüger sogenannte Spoofing-Anrufe, bei denen sie gefälschte Telefonnummern verwenden, um sich als Behörden oder Verwandte auszugeben und ihre Opfer durch Panik zu finanziellen Überweisungen zu drängen. Der ein oder andere kennt vielleicht auch die SMS mit kurzen Text: “Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer. Ruf’ mal zurück.”

Ich bin über die wachsende Bedrohung besorgt. Diese Kriminellen sind technisch versiert und psychologisch geschickt. Sie schaffen es, Vertrauen aufzubauen und ihre Opfer emotional zu überrumpeln. Leider sind gerade ältere Menschen besonders anfällig, da sie häufig nicht mit modernen Betrugsmaschen vertraut sind.

Die Betrüger nutzen eine perfide Taktik und schaffen durch gezielte Manipulation eine glaubwürdige Notlage. Anrufe von vermeintlichen Behörden, die mit dramatischen Szenarien wie Unfällen von Verwandten oder drohender Haft drohen, sind häufig. Die Opfer reagieren in Panik und folgen den Anweisungen, ohne den Betrug zu erkennen.

Es ist eine stärkere Aufklärung notwendig: Innerhalb Ihrer Familien müssen Sie miteinander sprechen. Sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern, damit sie solche Betrugsversuche rechtzeitig erkennen.

Spoofing-Täter nutzen hoch entwickelte Technologien, um ihre Spuren zu verwischen. Die Strafverfolgung gestaltet sich deshalb schwierig. Da die Täter oft unerkannt bleiben, ist Prävention der beste Schutz. Aufklärung und Wachsamkeit sind entscheidend, um Betrügern das Handwerk zu legen.

Ich möchte daher an alle appelieren: „Nur durch ständige Wachsamkeit und den offenen Austausch in Familien können wir verhindern, dass diese Kriminellen weiterhin Erfolg haben. Spoofing wird immer ausgeklügelter, doch durch Aufklärung kann jeder Einzelne dazu beitragen, diese Masche zu durchschauen und sich zu schützen.

Mobile Sprechstunde Tino Schopf (entfällt witterungsbedingt)

12.07.2025, 10:00 Uhr - 11:15 Uhr

Mühlenberg-Center

Mobile Sprechstunde Tino Schopf (entfällt witterungsbedingt)

12.07.2025, 11:30 Uhr - 12:30 Uhr

Edeka am Antonplatz

Kiezspaziergang: Zentralvieh- und Schlachthof (entfällt witterungsbedingt)

12.07.2025, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr

Treffpunkt: Landsberger Allee / Otto-Ostrowski-Straße